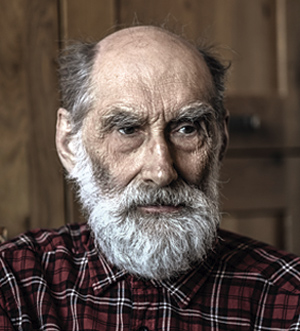

Родился в 1933 году. С детства увлекался фотографией, а с юности — туризмом. Срочную службу проходил в морской авиации Северного флота на Кольском полуострове. Во время армейской службы познакомился с Севером, куда потом тянуло всю жизнь. Фотографии Ильи Гольберга публиковались в альбомах «Ростовский кремль» (издательство «Советский художник») и «Старые русские города» (издательство «Искусство»).

Родился в 1933 году. С детства увлекался фотографией, а с юности — туризмом. Срочную службу проходил в морской авиации Северного флота на Кольском полуострове. Во время армейской службы познакомился с Севером, куда потом тянуло всю жизнь. Фотографии Ильи Гольберга публиковались в альбомах «Ростовский кремль» (издательство «Советский художник») и «Старые русские города» (издательство «Искусство»).

5 мая 2013 года над погостом Лядины в Каргопольском районе пронеслась сухая гроза. Два разряда молнии в высокий шатер Покровско-Власьевской церкви 1761 года подожгли его. Пожарные приехали достаточно быстро, но отстоять церковь и колокольню не смогли. Богоявленскую церковь отстояли. Когда случилась эта беда, я вспомнил о десятках негативов — результатах поездок в эти края в 1966 и 1969 годах. Я начал сканировать эти негативы и публиковать в Интернете. Пока сканировал и обрабатывал, постепенно вспоминалось, как мы попали в эти края и как проходили наши странствия.

В конце 1950–1960‑х в букинистических магазинах Москвы продавалось много дореволюционных изданий по древнерусскому искусству и архитектуре. Посчастливилось купить все вышедшие до 1914 года тома «Истории русского искусства» И. Э. Грабаря издательства «Кнебель». В них я впервые увидел архитектуру Каргополья. После этого выбор маршрута от Каргополя до Онеги был вопросом решенным. На это повлияло и то, что мы стали «судовладельцами»: у нас появилась замечательная байдарка.

Наш маршрут — от Каргополя до Онеги. Собралась целая «флотилия»: три байдарки и шесть человек. Пока вся группа собиралась в Каргополе, я на попутках и пешком добрался до Лядин. Это было первое посещение — июль 1966 года. По дороге навестил Ульяну Ивановну Бабкину — замечательную мастерицу каргопольской глиняной игрушки. К сожалению, ни одной игрушки она мне не продала и не подарила. У нее закончились краски, а полработы она отдавать не хотела. После возвращения в Москву я послал несколько посылок с гуашью и темперой, получив обратно посылки с переложенными ароматным сеном игрушками, а потом с солеными рыжиками и моченой брусникой. Наш сплав по Онеге прошел прекрасно, по дороге увидели устье речки Кены и услышали о прекрасном Кенозере. Решили, что следующий маршрут будет в Кенозерье.

По ряду причин следующая поездка состоялась только через три года, в июле — августе 1969 года. Начался поход в Лядинах, где мы провели несколько дней в палатках на берегу реки Лекшмы. Я наснимал довольно много местных жителей, особенно детишек. К сожалению, когда летом 2013 года моя дочь показывала в Лядинах фото 1966 и 1969 годов, нашлась только одна сильно повзрослевшая девчушка из многих, кого я снимал. Она сохранила присланную ей почти полвека тому назад фотографию моей работы…

Конечным пунктом маршрута стала деревня Масельга. Масельга была оживленной деревней, много детей. Правда, следы войны чувствовались. Много вдов, матерей-одиночек. К нам относились гостеприимно. Запомнились открытые ржаные пироги с ряпушкой и сладкие со щавелем.

Лето было грибное, и мы приносили полные корзины. Однажды в лесу недалеко от деревни наткнулись на сложенные из камней «заборчики» — довольно высокие, почти до пояса. Хозяева объяснили нам, что попали мы на бывшие крестьянские пашни, заброшенные после коллективизации. Камни убирались с поля и складывались на межах. Много общавшийся с нами Василий Макарович Солодягин (он похоронен под Хижгорой на кладбище с грустным названием Плакида) показал нам курную избу — одну из трех, сохранившихся тогда в Каргополье. В избе уже никто не жил, но ее активно использовали рыбаки — в ненастную и холодную погоду в ней сушили сети.

Обратный путь в Москву совершенно выпал из памяти. Видимо, он был простым и недолгим: мы смогли привезти в Москву переложенных крапивой щук, они были совершенно свежими…